“你是我的诗篇,读你千遍也不厌倦……”一转眼,离开扬州市检察院的工作岗位已经二十二年了,我时常会想起这句歌词,我觉得,它最能表达我的心情。

意外的“牵手”

1991年夏天,在部队担任正营职务的我面临着转业安置的抉择。当时我已通过自学考试拿到党政干部基础科和法律两个大专文凭,年龄又在三十五岁以下,并有部队基层主官和机关组宣工作的经历。军分区政治部的人说,像我这种条件的转业干部最好安排,所以我压根没去“跑动”,一直在坚持工作。

但8月初,扬州市检察院的两位干部突然登门家访,说我被安置到他们单位,并告知,市检察院接受转业干部有一个条件,即五年之内不得申请住房。我很意外,因为我在转业意向中压根没写检察院。我知道检察院住房困难,而我暂居在干休所二十多平方米的临时宿舍,迫切需要住房。因此我当即表态,不能接受这个条件,希望检察院把我的档案退回军转办。

两位干部走后,我立马交掉在手的部队工作,找市军转办要求调整接收单位。军转办的同志告诉我,是市检察院看了所有转业干部的档案后选中了我,现在安置工作已全部结束并上报省里。意思很明白,木已成舟无法改了。

服从命令是军人的天职,所以,我只得收起所有的不情愿,跨进了检察院的大门。那个年代,转业干部到新单位报到后的第一件事,就是集中两到三个月参加本市军转部门或单位系统组织的岗前培训。而我报到后,人事科长说:“你已有法律文凭,不用去培训了,就在咱们科正式上班。”这又是一个意外。我服役时曾经成功代理过部队多起诉讼案件,对办案兴趣较浓,并对自己的潜能和优势很有信心,但军人本色让我再次选择了服从。

当时的市检察院人事科,承担着教育培训、干部人事、党群、纪监等多项职能,而人员连我只有七个。

那会儿,全省检察机关正在开展新时期人民检察官形象大讨论,人事科是组织承办部门。10月,按照上级要求,人事科升格为政治处。恰在此时,我写的大讨论综合材料被省检察院全文转发。这是政治处成立后第一篇被上级转发的工作材料,也是我转业到地方的处女作。

由于政治处人少事杂,而我年轻力壮,且什么都会一点,所以整天忙得脚不点地。我那位烟瘾很重的直接领导觉得过意不去,便时常摔烟给我,从不抽烟的我由此养成了抽烟的习惯,特别是熬夜写材料时总是习惯于桌子上放包烟。年终评先进了,处领导个个高风亮节,让我这个年轻人在三年里被先进了两次。

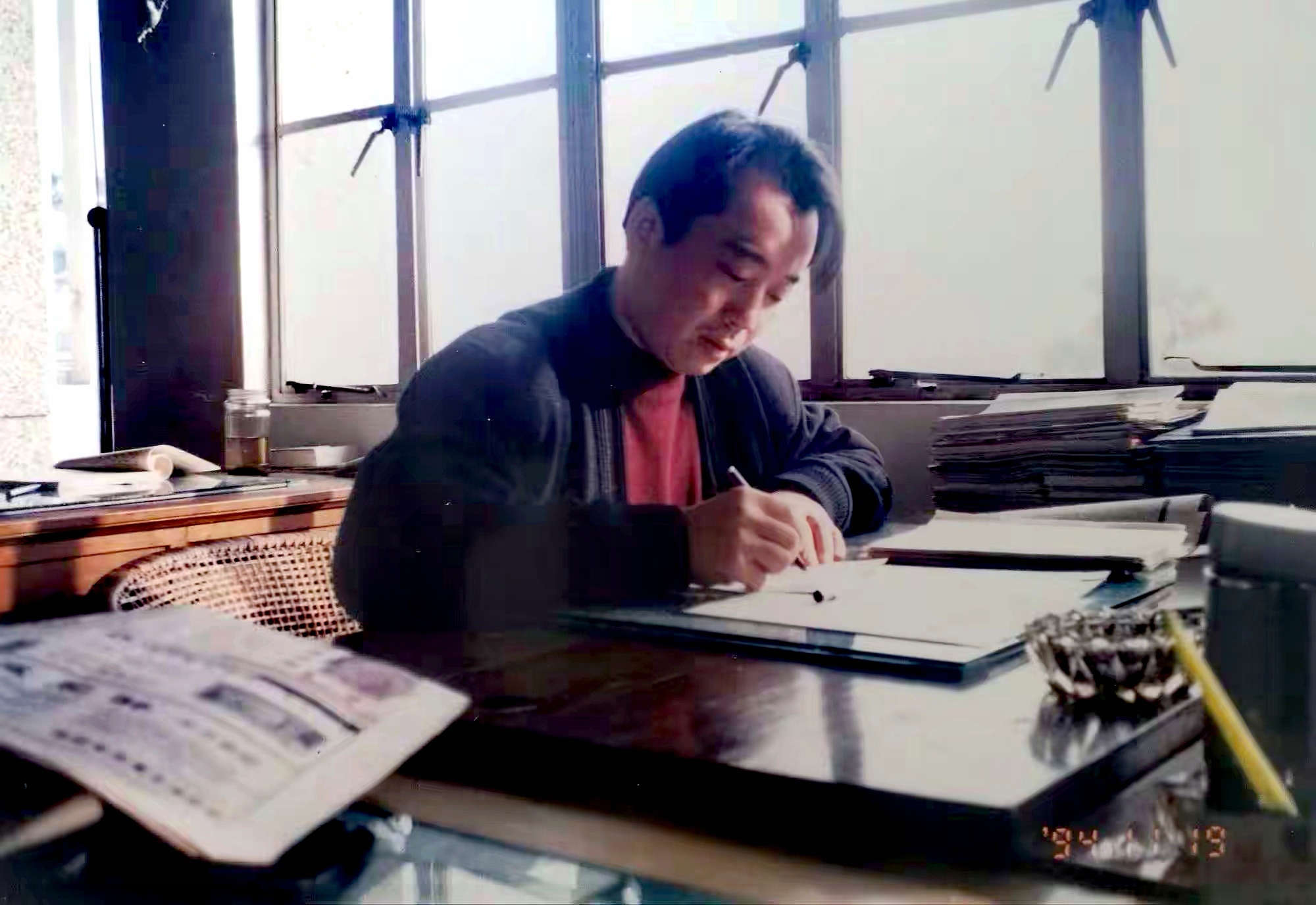

△1994年院年终总结表彰大会上,王亚民(前排左一)领奖。

当好“娘家人”

△图中建筑为老政法楼。

那个年代市检察院的办公条件很差,这栋4000平方米不到的老政法楼挤着四个单位近200号人办公,五楼是检察院的大会议室和文印室,四楼全部、三楼、一楼的一半是检察院,另一半是政法委和民政局(部分科室),二楼是司法局(公证处),大门口有一间检察院的控申举报接待室和一间办公室,楼里没有大厅没有电梯没有保洁,办公室没有空调没有电脑没有沙发,那个年代的标配就是一至两个处室一部电话,中午也没有免费工作餐。

说实话,办公条件差一点大家都能适应,但福利待遇差得实在让我意外。转业到检察院的第一个春节,干警福利就是每人十个松花蛋加一只冷冻鸡。那时,检察机关从上到下有两句响亮的口号,一句是“严格执法狠抓办案”,一句是“从严治检从优待检”。政治处管队伍建设,时任政治处主任深有感慨地说,“以严治检”检察机关从未敢放松懈怠,但“从优待检”始终停留在文件里口号上。他要求政治处当好干警的“娘家人”,努力为大家解难,让大家感受到组织的温暖。

1996年,为解决干警的住房困难,时任检察长费尽心血,以集资建房的方式盖了一幢宿舍楼,共计四十户,但需房者远超这个数字。出于信任,领导安排我起草一份分房规定提交党组讨论。我审慎思考后,提出了量化积分、旧房退出的分房细则,并张榜公示。结果,分房工作仅一个下午就全部完成,全院干警欢欣鼓舞。我也终于有了自己的住房,八十八平方米,一下子从蜗居跃入了小康。

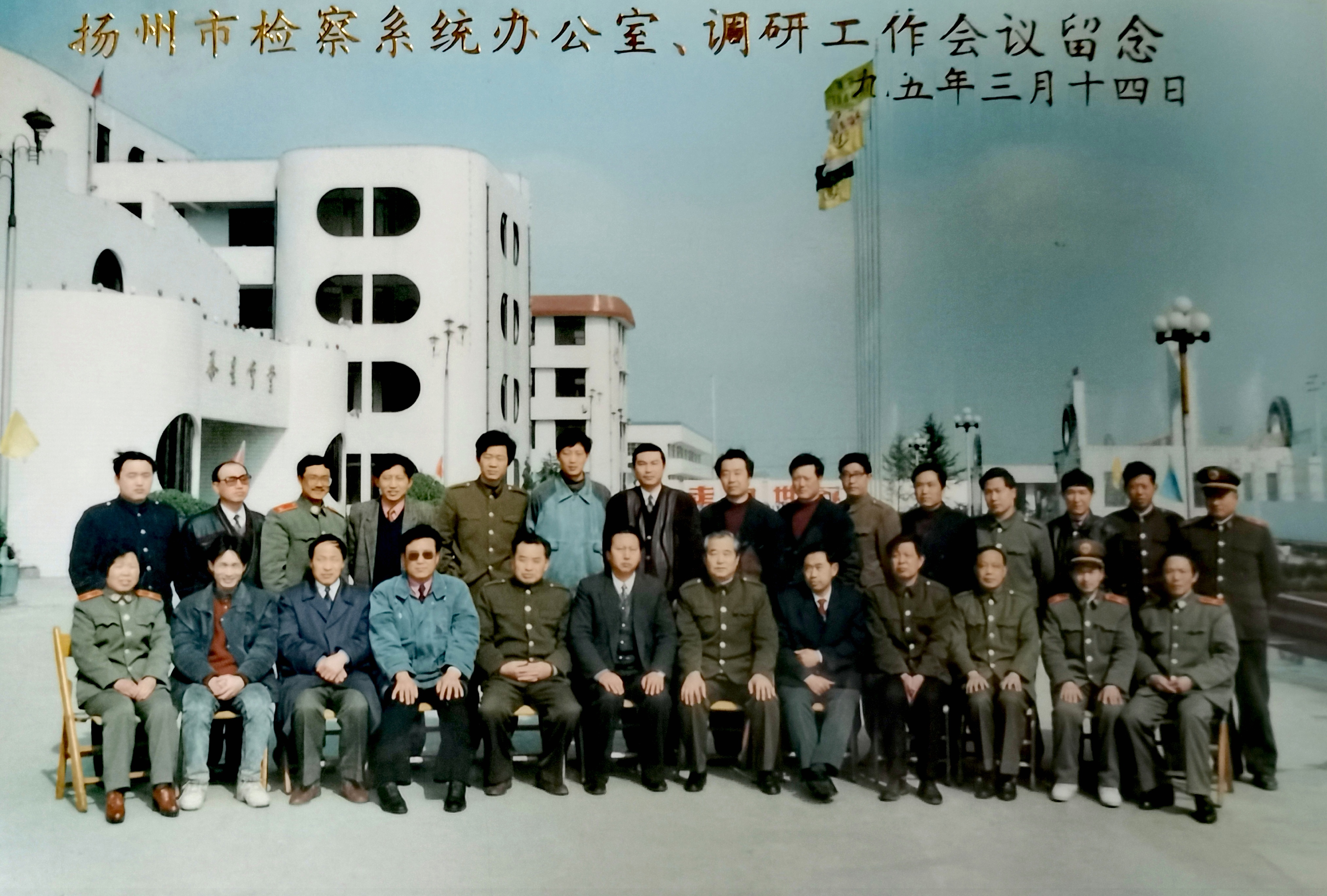

△市检召开的第一次全市政工纪检监察工作会议,王亚民为这次会议起草了检察长和政治处主任的两个讲话材料和一份表彰决定。

那时,市检察院干警要晋升一个职务职级十分不易,还会产生矛盾。1992年,在政治处主任的主导下,我起草了《市院机关检察干警职务、职级晋升管理规定》,设定了法律、行政各个层级的资格条件、最低任职年限、破格晋升特殊条件、晋升报名、述职、民主测评、组织考察、公示、任命等规范化程序。经院党组讨论通过后,拉开了公开、公平、民主、规范晋升的改革序幕。此后多年,这份规定仍然为市检察院干警队伍的规范化、专业化建设发挥着积极作用,并与日后出台的《国家公务员法》之精神和方向基本一致。

激将与“警醒”

1994年7月,我被任命为院办公室副主任,说是分管文字工作,实际上就是写材料。众所周知,这在机关里是最辛苦、最难干、加班最多、挨批评最多、最没人愿意干的岗位,而且,时任检察长曾经担任过市政府秘书长,对文字工作要求非常高。我曾经向他表达过想去办案的愿望,却被他批评了一顿:“检察院会办案的人很多,能写文章的人太少,你真没点出息!”

现在,被提拔了的我,还能说啥呢。可检察长找我“谈心”了:“全省检察简报信息工作,扬州排在倒数第一,太难堪了。扬州是文化古城,文字工作应当领先于人,我相信你一定能做到。”他这么一激,我心中的要强之火顿时被点燃了。

从此,我整天爬在材料堆里找信息、编简报、写新闻,经常还要到业务科室、各基层院去了解情况收集素材。同时,我还拜办公室两位打字员为师,用不到一个月的时间学会了五笔输入法,一分钟可打五十字左右,从此脱离稿纸放下钢笔,在四通打字机上开始了文字之旅。

一番积累之后,自我感觉写作水平有了明显长进,然而,第一次给检察长写大材料时,我栽了跟头。

那是人大组织评议公检法,检察长让我写一份接受评议的《整改工作报告》。我交稿后,他把我叫到办公室,严肃地说:“如果我是个工农干部,这份报告我就可以上台去念了。”言语中的不满和批评让我无地自容,我想把材料拿回去修改,他说不用了,他自己改。这是我职业生涯中第一次感受到不被领导信任,当时的失落和沮丧真是难以言表。后来我读到检察长修改后的报告,不禁打心眼里佩服,原来公文也可写得如此鲜活生动,充满人文情怀。

经过此事的“警醒”和一年十万余字的公文材料打磨,我逐步找到了检察公文写作的规律,也基本适应了领导的行文风格和要求。1995年3月市人代会结束的第二天,检察长在办公室走廊见到我,十分开心地说:“这次我们检察院的工作报告反响非常好,你劳苦功高,我放你三天假好好放松一下。”一位基层院检察长也打电话给我,说他们市委书记从扬州回去后跟他讲,这次市检察院的报告很精彩,可以作为范文好好学习。我听了很高兴。更让我兴奋的是,那一年扬州检察机关的简报信息工作跃升为全省第一名,宣传工作也被评为全省先进。

△1995年在泰兴召开全市检察机关办公室主任会议。

此后,我连续写了四年人代会检察工作报告。这期间,我从未为写报告到基层院搞过调研,也从未让基层院和市院各处室提供过书面材料,因为我平时对全市的工作都已了如指掌。那时,扬州市每年元旦的早晨都要组织迎新年群众性长跑,我作为院工会主席,都得带队参加,所以每年写报告都是长跑后到办公室,一个人趴在电脑上加班,节后上班交稿付印征求意见。

“窗口”的思考

1997年5月,在办公室干得热火朝天的我,被提拔为控申处长兼举报中心主任、刑事赔偿办公室主任。

△控申办公室旧址。

别看新部门的牌子挺多、挺亮眼,办公室却寒酸得厉害。大楼外的两间老式朝北平房,一间是控申举报接待室兼我的办公室,另一间则由控申科其他五位同志合用。除了墙上的一台挂壁空调,这里的条件与最高检要求的文明接待室硬件标准差得不是一星半点。

但我的心情是欣喜的,因为干检察业务是我一直以来的愿望,而且申诉案件的办理难度常常远超批捕起诉案件,它要求执法者具备较高的业务水平,且善于做群众工作。在这个岗位上,我恪守原则和良知,坚持换位思考,先后纠正37件错误逮捕、免诉、超期羁押、违法追缴处置涉案财产和申请国家赔偿的申诉案件。

△全市控申举报工作会议。

通过这个窗口,我还了解到老百姓寻求司法救济的艰难、对司法公正的渴望、对身边腐败的痛恨、对检察机关反腐败的期待;了解到一次司法不公或执法失误会给当事人及家人带来怎样的伤害和痛苦;了解到司法机关纠正一起冤假错案会遇到多大的阻力……这一切对我后来到基层院担任检察长,树立现代、文明、理性的执法理念产生了重要而直接的影响。

我从事文字工作多年,养成了带着问题思考、举一反三的习惯,对在接待信访、办理申诉案件中碰到的问题,也喜欢从理论和实务上进行总结梳理和分析归纳,因此常有观点和见解发表于《人民检察》等法律专业报刊和《今日中国》《新华社内参》等社会综合期刊。

不舍的离别

出于对我工作的充分认可,2003年1月,组织提拔我为邗江区检察院检察长,我也成为扬州市检察院恢复重建二十五年来,第一批被派到基层院担任检察长的中层正职。

而那时的市检察院,已于2000年4月搬进了鸟枪换炮的新办公大楼,控申处拥有了四间近两百平方米的办公室和一间六十平方米的接待室。

此后,每逢从这座大楼门前走过,我总会情不自禁地回望自己曾经工作过的那扇窗户,一遍又一遍……

作者简介:

王亚民,1956年生,曾任扬州市检察院办公室副主任、控申处长兼举报中心主任、刑事赔偿办公室主任、邗江区检察院检察长、邗江区政协副主席兼中共邗江区委统战部部长,现退休。