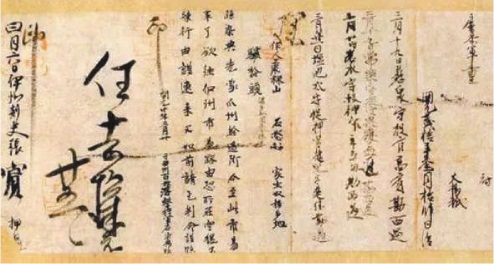

吐鲁番出土的《石染典过所》,加盖“瓜州都督府之印”等印章。

在中国历史上,身份证是一个既年轻又古老的事物。说其年轻,是因为直到民国时期,身份证制度才在中国正式建立。说其古老,是因为古代中国虽然没有普遍意义上的身份证,但其背后的户籍制度却几乎与中国历史同庚。在农耕文明社会,人口自古以来便是朝廷制士处民、征收贡赋、兴发力役、组织军旅的基本根据,是不折不扣的国之大事。梁方仲先生在《中国历代户口、田地、田赋统计》中推断,早在商朝时期,君主对基层的控制就已经具体到了个人——虽然当时商王能够直接控制的范围仅限于王畿,但户籍制度的滥觞却已然清晰。

户籍制度的悠久与身份证制度的短暂不独为中国所有,这背后自有人类历史共同的发展规律。不过正如马克思所说的“人的本质是一切社会关系的总和”,只要与社会存在交集,古人便终究避不开如何证明“我是我”的难题。那么,古代中国有类似身份证的证明材料吗?如果没有,人们的身份又如何标识呢?

中国古代虽然没有身份证,但有两样与身份证相似的证件材料,那就是符牌与传信。相较而言,符牌侧重于表明身份,传信侧重于准入通行。从功能层面看,似乎可以得出“符牌+传信=身份证”的等式,但从内涵渊源来看,符牌、传信与身份证只是形式相近,本质却大不相同。

符牌、牙牌与腰牌

先说符牌。符牌最早是兵权及君权的象征。史书中最为古老的符牌当数《史记·五帝》所记载的轩辕氏“北逐荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿”一句,这里的“符”其实就是兵符。当然,五帝时期的历史并非信史,相比之下《周礼》的记载更为清晰,也更具说服力:“珍圭以徵守,以恤凶荒;牙璋以起军旅,以治兵守。”

珍圭与牙璋都是符牌的一种。珍圭代表的是君权,牙璋代表的是兵权,其内涵都是某种权力的物化与延伸,大有金庸小说《笑傲江湖》中“见黑木令如见教主本人”的意味。当然,这些符信从形制上比“黑木令”还多了一种防伪功能,《说文解字》称其“分而相合”,也就是先将一整块符牌一分为二,使用时双方各执一半,合在一起以验真伪——现代汉语中的“符合”一词,正渊源于此。

秦汉以降,符牌的形制愈加多样化,衍生出节、虎符、竹使符等门类。苏武持节出使匈奴,所持的节正是这种符牌,大致为一根长八尺的竹竿,其上装饰着旄羽,代表皇帝的身份。虎符与竹使符则多为兵符,从“铜虎符第一至第五,国家当发兵,遣使者至郡合符,符合乃听受之”“竹使符出入征发”等记载来看,两者一主发兵、一主征兵,而且均有通过“两相堪合”以防伪的功效。兵符多以虎形为主,后又有鱼符、龟符等形制——不过无论何种样式,这些符牌都与身份证的内涵相去甚远。

随着岁月的流逝,符牌渐渐与官员的身份有了交集。唐朝时,朝廷为了“明贵贱,应召命”,根据官员不同的品级发放金、银、铜制的鱼符,其中五品以上的官员还佩有专门的鱼袋。鱼符分左右,左符放在内廷,右符由持有人随身携带,需要时“两相堪合”,便能确定持有人的身份了。宋朝时鱼符被废除,但鱼袋保留了下来,文豪苏东坡便曾被赐以银色鱼袋,代表着他朝廷命官的尊贵身份。

到了明清时代,这种符牌渐渐褪去了唐宋的古韵,最终演变成牙牌与腰牌。明朝牙牌上除了朝臣的姓名和官职,有时还会刻上使用范围与禁令;清朝腰牌就更为完备,还加上了编号、年龄、相貌特征、发牌年代等,在形制上和后世的身份证已经大同小异。

即便如此,牙牌与腰牌也不宜被视为中国古代的身份证。这些符牌所证明的并不是某一个体的身份,而是某一阶层的权力——从这个意义上来讲,牙牌、腰牌与朝臣的补服一样,首先代表着官员的等级地位,而防伪功能只是基于这种等级地位的自然延伸。手握符牌的人,不是“有身份证的人”,而是“有身份的人”。

要从此处过,留下传信来

再说传信。作为传统农业大国,古代中国的人口流动并不算频繁,但终究不可避免。为了保证这种流动正常进行,传信便应运而生。这里的传信不是“鸿雁传书”的“传信”,而是古代过关津、宿驿站、乘驿站车马的凭证。与符牌不同,传信一般是由普通吏民所使用的一次性证明,上面所记载的信息更多,通常会注明详细的申请和签发过程。

传信早在战国时期就已经出现,《韩非子·说林上》中记载:“田成子去齐,走而之燕,鸱夷子皮负传而从。”陈奇酞作注道:“传,信也,以增帛为之,出入关合信。”从这两段记载来看,传信有些像身份证、介绍信、预付卡的混合体,而且其防伪方式与符牌一样都是“两相堪合”。

汉朝选任官员使用察举征辟制,受到征召的人可以免费乘坐朝廷车马,使用的凭证也是传信。不过与陈奇酞所说的“以增帛为之”不同,汉朝的传信多以木制,上面记载相关信息再加盖御史大夫的印章——两汉四百年间,不知有多少出身寒门的子弟在这种小木条的指引下步入庙堂。

与传信相似的还有过所。过所发轫于汉朝,至唐朝已经衍生出完备的制度。唐朝的过所由中央尚书省或地方都督府或州颁发,持有者可以照规定的路线旅行、贸易,一旦丢失需要经过详细审查才能补发。唐朝贸易兴盛,幅员辽阔,为了有效打击偷漏赋税、逃避赋役、拐卖人口等活动,过所的申请手续也颇为繁复:申请者要将人数、身份、申请理由、携带货物的数量品色等详细说明,必要时还要附交有关证件。这种繁复背后,是唐朝兴盛的国际贸易。

新疆吐鲁番曾出土过一份《石染典过所》。这份过所前后缺失,但依然密密麻麻写了24行文字,加盖“瓜州都督府之印”和几个地方印章,持有者的出行目的、行程路线等信息均清晰可见。唐朝时期域外商人凭过所至中原经商者极多,从这个角度来看,过所倒又有些像护照了。

传信虽然有防伪的功效,但制作繁琐,在流动人口较多的边关使用颇为不便,于是便诞生了“简易版”的传信——繻。《前书音义》详细解释了繻的由来:“旧出入关皆用传,传烦,因裂繻帛分持,后复出,合之以为符信。”言下之意便是守关的官吏嫌传信用起来太麻烦,于是将帛撕开当证物,“两相堪合”时只要对比一下撕裂口便能确定真伪。虽然少了几分仪式感,但功效也足够了。

除了上述传信之外,还有棨这一相对特殊的传信形式。棨除了通行功效之外同时也是地位的象征,只有皇亲国戚和高级官员才可以使用,故而比起普通传信、过所来说更注重仪式感。棨分为信与戟,棨信是丝质的信件,可以悬挂起来作为徽帜;棨戟为木质,官吏出行时可作为仪仗——这当然不是一般百姓所能消受的。

民不迁,农不移

以上五花八门的传信,是不是能看作身份证的滥觞呢?当然不能。传信所针对的重点是“出入”这一事件而非使用者本人,如果没有人口流动,传信便没有了存在的必要,这与身份证的人身属性有着本质区别。

为什么古代中国诞生了符牌、传信这种类似身份证的证件,却没有孕育出身份证制度呢?这个问题,倒是可以在古代户籍制度的发展历程中找到答案。

早在春秋时期,晋国“损其户数”,楚国“乃大户”,秦国“为户籍”,这一系列户籍制度都是为了预防人口流失而设立。而为了让社会达到“民不迁,农不移,工贾不变”的超稳定状态,各国又将户籍制度与土地、赋税制度相结合,费尽心力地将人口捆绑在自己的国境之内。楚国的户籍册详细记录了居住者的居住地与身份,宋国的户籍册配有相应的地图,秦国更是在将人口打造成“纳税人”的同时,达到了“国境之内,丈夫女子,皆有名于上,生者著,死者削”的精细程序。

可以看出,在古代治理者的眼中,人口只是活动的“财产”,他们并不希望这一“财产”具有较强的流动性,而希望其和土地一样便于计算、管理和利用。立足于这种视角,户籍制度只是朝廷管控人口的工具。秦朝自商鞅变法后户籍制度愈加严格,每个人的户籍信息中甚至附有由画师所画“照身贴”。人口迁移时不办理“更籍”手续即为“阑亡”,而“捕阑亡者”有赏——中间的故事,倒与大航海时代美洲赏金猎人与逃亡奴隶之间的关系颇有几分相似。

当然,囿于技术,看似严密的户籍制度之下也常有漏网之鱼,比如那个主持变法的商鞅,在遭到通缉之后成功地逃到了魏国;秦朝建立后亡命于江湖之人更是不计其数,不然张良在刺杀秦始皇未遂后又怎能成为“汉三杰”之一呢?

当人口成为“财产”,三六九等的划分自然就不可避免。秦国的户籍政策已经有了“宗室籍”“爵籍”等高阶户籍,以区别民籍;西汉《户律》在将民籍整编为“编户齐民”的基础上,进一步按资产划分成“小家”“大家”“高赀富人”等户等,人口本身的“财产”属性进一步得到强化。

自秦汉至隋唐,中国历代的户籍政策勾连着人口、土地与赋税,自然不可能出现公民权的温床。唐朝之后,随着“两税法”的实施,税收渐渐从以人口为核心转为以资产为核心,朝廷对人口的管控才渐渐放松。其后经过明朝的“一条鞭法”、清朝的“摊丁入亩”层层推进,户籍政策与赋税制度愈加渐行渐远,人口的流动也由此摆脱土地的束缚。只有当户籍政策不再成为朝廷管控人口的工具时,作为公民权标志的身份证制度才有可能逐渐孕育出来。古代中国只有符牌与传信却没有孕育出身份证制度,其原因概在于此。

结语

宣统元年,清朝颁布了《大清国籍条例》,后又以“宪政之进行无不以户籍为根据”为由,“参考东西各国之良规”制定了《户籍法》。当时的中国已经沦为半殖民地,“洋人”的地位高于华人,一些本国商人为了免受官府勒索欺压,纷纷加入外籍以寻求庇护——这一部《户籍法》背后,满载着一个没落王朝的血与泪。此后不久,清朝灭亡,这部《户籍法》也未来得及实施,但是它在中国法制史上的地位却不容忽视:在此之前,中国历朝的户籍制度都只是朝廷管控人口的工具;在此之后,户籍制度渐渐成为公民权利的象征,终于在民国时期孕育出了真正意义上的身份证制度。

任何制度的建立都非朝夕之功。身份证虽然轻巧,但它却承载着中国几千年户籍发展史,以及东西文化碰撞时那一段斑驳、深邃的时代。